就労継続支援B型事業所とは、障害者総合支援法で定められた就労に関する障害福祉サービスの1つです。

この記事では、就労継続支援B型事業所の利用を検討している方に向けて、利用対象者・仕事内容・利用方法などについて解説していきます。

就労継続支援B型事業所の目的

障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスは、支援内容と目的によって、就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援の4種類に分かれています。

| 分類 | 就労継続支援 B型 | 就労継続支援 A型 | 就労移行支援 | 就労定着支援 |

|---|---|---|---|---|

| 概要 | 生活リズムの安定や体力の向上を図りながら、就労に向けた訓練を行う | 雇用契約を結び、就労に向け実業務を中心とした訓練を行う | 座学中心に就労に必要な知識を学んだり、業務遂行に必要な能力を高め、企業への就労を目指す | 一般就労後、就労の継続を図るために本人・事業所・医療機関等を横断した支援を行う |

| 対象 | ・就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方 ・ 50歳以上の方・障害基礎年金1級を受給している方 | ・移行支援事業を利用後、就労していない方 ・ 特別支援学校卒業後、就労していない方 ・ 就労経験があり、現在就労していない方 | 企業への就労を希望する方 | 就労系障害福祉サービスを利用して一般就労をした後、生活面・就業面で継続的な支援が必要な方 |

| 雇用 | なし | あり | なし | なし |

| 料金 | 原則なし(所得(世帯収入)による) | 原則なし(所得(世帯収入)による) | 1割負担(所得(世帯収入)による) | 1割負担(所得(世帯収入)による) |

| 報酬 | 発生(工賃) | 発生(給与) | なし | なし |

| 年齢 | なし | 原則18歳以上65歳未満 | 原則18歳以上65歳未満 | なし |

| 期間 | 規定なし | 規定なし | 原則2年間 | 就職後6ヶ月〜3年間 |

今回ご説明する就労継続支援B型事業所は、主に障害や体調面の理由により雇用契約を結んで働くのが難しい状態の方が、自分のペースで就労できることを目的として設置されています。

就労継続支援B型の対象者

就労継続支援B型の利用対象となるのは、以下のいずれかに当てはまる方です。

- 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方

- 50歳以上の方

- 障害基礎年金1級を受給している方

- 就労移行支援事業者などによるアセスメントにより就労面の課題が認められ、就労継続支援B型事業所の利用が望ましいと判断された方

①〜③の要件に当てはまらない場合でも、B型事業所の通所を検討してみたい場合は、地域の相談支援事業所(計画相談さん)や自治体の窓口(障害福祉課など)に問い合わせてみましょう。個別の状況に合うサービスを提案いただけます。

具体的には、以下のような方が就労継続支援B型を選んでいることが多いです。

- 退院後にグループホームに住んでいて、生活が安定してきたので日中の通所場所を探している方

- デイケアに通所していて、就労に向けた第一歩を踏み出したい方

- 地域活動支援センターを居場所的に利用していたが、就労に向けて仕事にも挑戦したい方

- 就労継続支援A型事業所で働いていたが、少しゆったり目の仕事にしたい方

- 就労移行支援事業所で就職活動をしていたが、すぐに企業で就職するのは難しそうで自分のペースで働きながら次のキャリアを考えたい方

就労継続支援B型に実際通っているのはどんな人?

就労継続支援B型を利用している方は、「生活リズムを整えたい」「工賃(給料)を稼ぎたい」「地域のコミュニティに所属したい」「就職に向けてスキルアップしたい」などの理由で通所しています。

生活リズムを整えたい

日中に何も予定がないと、生活リズムが不規則になりがちです。そのため、毎週何日か、定期的に通所することで生活リズムと体調を整えることを目的に、B型事業所を活用できます。

事業所にもよりますが、就労継続支援B型B型事業所は通所の時間を週1〜2日から始める、午後だけの通所にする、など柔軟に相談できることも多いです。体調面で長い時間働くのが難しい方や勤務できる日が不規則になりがちな方も、自分のペースで安心して通うことができます。

工賃(給料)を稼ぎたい

就労継続支援B型事業所では、平均で月1.6万円ほどの工賃を稼ぐことができます。

仕事を通して社会に貢献しお金を稼ぐことができます。

生活保護を受給されている方については、工賃の収入と生活保護が調整されるのでご注意ください。

就職に向けてスキルアップをしたい

就労継続支援B型事業所の仕事内容は施設によって様々ですが、実際に作業を通して工賃を稼ぐ経験を積むことで就職に向けたスキルを身につけることができます。

就労継続支援B型事業所で、興味のある分野や得意な分野の知識や技術を身につけ、就労継続支援A型・就労移行支援や企業での就職へとステップアップを目指している方もいます。

地域のコミュニティに所属したい

障害の特性上毎日外に出るのは難しい、体調が優れない日があるので約束をしても守れるか不安、といった状況になると、仕事だけでなく友人や親しい人との交流も少なくなってしまいがちです。

自分のペースで通所しながら、仲間やスタッフと一緒に仕事に励める場所としてB型事業所へ通所される方もいます。

就労継続支援B型の仕事内容

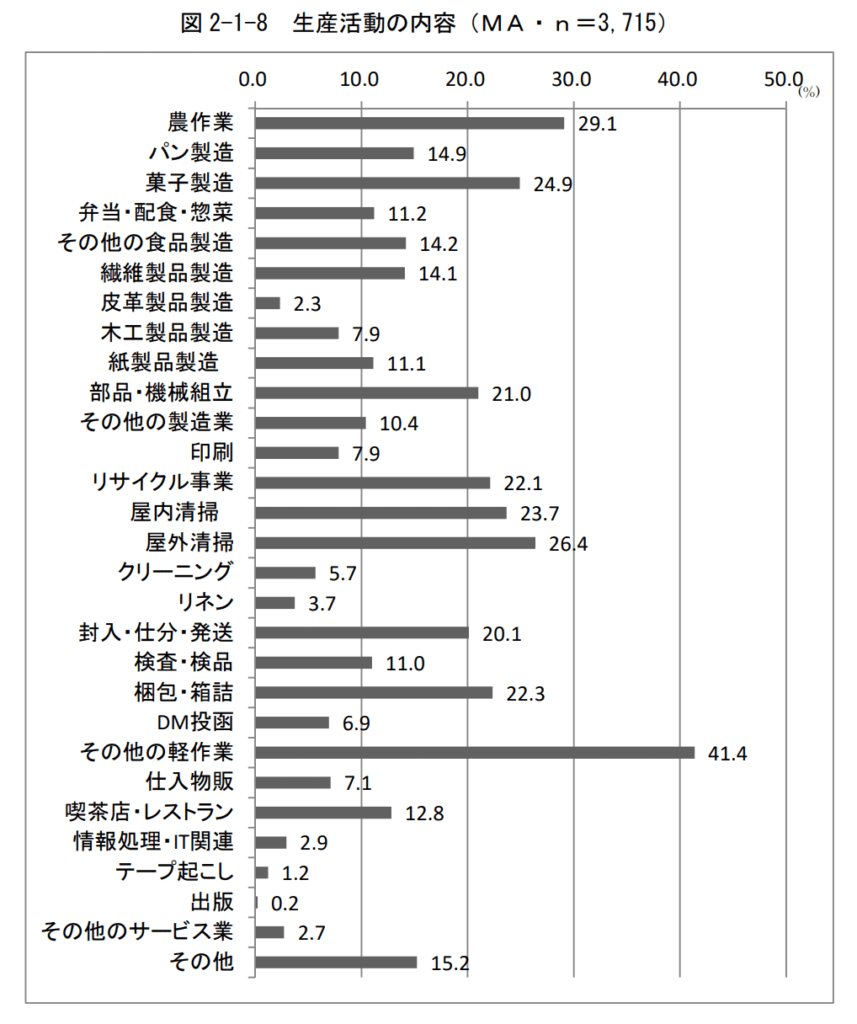

就労継続支援B型事業所で行われている仕事内容は、施設ごとに異なります。

特に以下のような業務が多くの事業所で実施されています。

- 軽作業系:お菓子のシール貼り・ボールペンや商品パッケージの組み立て・袋詰めなど

- ものづくり系:食品(お菓子・お弁当など)・日用雑貨・服飾雑貨の製造など

- 接客販売系:飲食店スタッフ・食品や野菜の販売など

- 清掃系:ビル清掃・クリーニングなど

- 栽培・飼育系:農業・酪農・花の栽培・その他動物の飼育など

- パソコン作業系:データ入力・動画編集など

公益財団法人日本財団の「就労支援B型事業所に対するアンケート調査報告書」によるとパソコンを使った仕事に挑戦できる施設は「2.9%」しかありません。実際に株式会社パパゲーノが東京都内すべての自治体の障害福祉課に電話でヒアリングしたところ、多くの地域で「パソコンを使った仕事の機会」が足りていないという声を伺いました。

(出所:就労支援B型事業所に対するアンケート調査報告書|公益財団法人日本財団)

自分が興味を持てる内容に取り組むことは、仕事のやりがいにつながります。お住まいの自治体に希望する仕事内容の事業所がない場合、近隣の自治体まで調べる範囲を広げてみることで希望に合った事業所が見つかるかもしれません。

「パパゲーノ Work & Recovery(就労継続支援B型)」ではパソコンを使った仕事に精神障害・発達障害をお持ちの方が挑戦しています。生成AI(ChatGPT)など最先端のITツールの使い方を実践的に学ことができます。

パパゲーノ Work & Recovery(ワーク・アンド・リカバリー)

パパゲーノ Work & Recovery(ワーク・アンド・リカバリー)

就労継続支援B型の工賃

就労継続支援B型で仕事をすることで、どれだけ給料を稼げるのかも気になるところではないでしょうか。

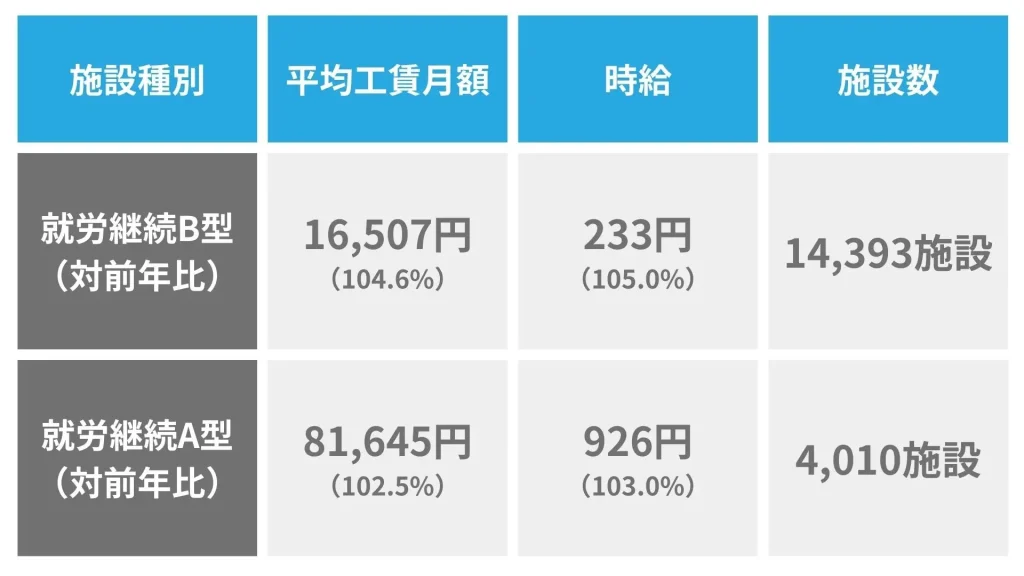

B型事業所では給与のことを「工賃」と呼びます。B型事業所では会社と利用者は雇用契約を結ばないため、給与(給料)とは区別して「工賃」と呼ばれています。

また、雇用契約を結ばないため、労働基準法や最低賃金法が適用されず、工賃が最低賃金を下回ることが多いのが実情です。令和3年度における就労継続支援B型の平均工賃は月額16,507円でした。時給233円です。

就労継続支援B型には、週に1度しか通所しない方もいれば、週に5日通所する方もいます。全員の工賃を平均して「平均工賃月額」は計算されているため、実態の時給水準とはズレがあります。

令和3年度の平均工賃

- 就労継続支援B型:16,507円(月額)/233円(時間額)

- 就労継続支援A型:81,645円(月額)/926円(時間額)

工賃の計算方法は事業所ごとに定められた賃金規定によって決まります。

実際に行った作業量に応じて工賃が支払われる「出来高制」、働いた時間に応じて工賃が決まる「時給制」、1日あたりの工賃が決まっている「日給制」などがあります。

希望する就労継続支援B型事業所を見学する際に、工賃のルールを確認するようにしましょう。

受給者証がおりるまでの体験期間については、工賃が発生しないことが多いです。その間は交通費などの負担もあるため事前に調べておきましょう。

工賃が「現金払い」の就労継続支援B型事業所が今でも多いです。銀行振込を希望の方は、銀行振込に対応しているかも確認するようにしましょう。

就労継続支援B型のメリットとデメリット

就労継続支援B型に通所するメリットは、体調や家族環境、生活面での事情などを考慮しながら働き方を決めていける点が大きいです。

一方、デメリットとしては高い工賃を稼ぐことが難しかったり、作業内容によってはスキルアップが難しかったりします。このような点が気になる場合は、主治医にも相談した上で就労継続支援A型事業所や就労移行支援の利用もあわせて検討することもあります。

就労継続支援B型に通所するメリット

- 生活リズムを整えられる

- 働く時間を柔軟に相談しやすい

- 障害や体調に配慮してもらいやすい環境で働ける

- 一緒に働く仲間やスタッフがいる

- 実務を経験することでスキルが身に付く

就労継続支援B型に通所するデメリット

- 高い工賃を稼ぐことが難しい

- 住んでいる場所の近くに興味を持てる仕事の事業所がない可能性がある

- 他の利用者やスタッフとの相性があわないこともある

- 作業環境が合わない場合がある

- スキルを身に付けることが難しい場合もある

B型事業所に限らず、自分にあった施設かどうかは見学に行って確かめましょう。例えば、静かな環境で仕事に集中したい方には、大きな音で音楽がかかっているような事業所はストレスに感じてしまうかもしれません。施設の雰囲気を掴んだり、スタッフに気になることを積極的に質問して解消することが大切です。

就労継続支援B型を利用する手続きの流れ

就労継続支援B型事業所を検討し利用するまでには、以下の6ステップで手続きを進めます。

①通所したい事業所を探す

主治医から許可が降りたら、通いたい事業所を探していきましょう。

- お住まいの自治体のHPから事業所の一覧を見てみる

- 自治体の障害福祉窓口で紹介してもらう

- ハローワークで紹介してもらう

- お住まいの地域の相談支援事業所で紹介してもらう

- インターネットで調べる

などの方法があります。

通所する事業所は、必ずしも住んでいる自治体の中で選ぶ必要はありません。(受給者証の申請についてはお住まいの自治体のルールが適用されます)

お住まいの自治体に希望する仕事内容を行う事業所がない場合、「B型事業所 パソコン作業(仕事内容)〇〇区(近隣の市区町村)」のような形でインターネット検索すると、通所可能圏内で希望の仕事内容を行う事業所に出会えるかもしれません。

インターネット検索をする場合、「LITALICO仕事ナビ」というWEBサイトに多くの就労継続支援B型事業所の情報が掲載されているため、よく使われています。

②見学に行く

利用してみたい事業所が見つかったら、電話やメールで問い合わせをして見学に行ってみましょう。事業所の雰囲気や一緒に働く人たちなど、実際に行ってみてわかることがたくさんありますから、できるだけ見学や体験をした上で利用事業所を決めることをおすすめします。

事前に確認したいことのチェックリストを作っておいて、見学時に確認するようにするのも良いでしょう。

- 無理なく通所できそうか(通所時間・駅からの距離・バスの本数・通勤ラッシュ)

- 通所日数の規定

- 工賃規定

- 仕事内容

- 事業所の雰囲気(清潔さ・作業環境の静かさ・スタッフや利用者の方の様子・休憩スペースの有無)

などを確認しておくと安心でしょう。

パパゲーノ Work & Recoveryの見学相談はこちら!

③市区町村の障害福祉窓口で利用申請を行う

利用したい事業所が決まり、事業所からも受け入れ許可が降りたら、必要書類を揃えてお住まいの市区町村の障害福祉窓口で利用申請を行います。

また、調査員による生活状況などの聞き取り調査が実施されます。

サービス等利用計画書

就労継続支援B型事業所を含む国の障害福祉サービスを利用するためには、「サービス等利用計画書」というものを作成、提出する必要があります。この書類には、利用者の意向を踏まえて、障害福祉サービスを利用するに当たって希望する援助の内容・解決すべき課題・支援の計画などを記入します。

作成方法には二通りの方法があります。自分で計画を作成する「セルフプラン」と呼ばれる方法と、指定特定相談支援事業所に作成を依頼する方法です。

自治体によってはセルフプランが認められず、必ず指定特定相談支援事業所での作成が必須とされている所や、逆に原則セルフプランでの作成となっている所もありますので、障害福祉窓口で確認を行ってください。

自治体によっては「セルフプラン」が禁止されています。お住まいの自治体に確認しましょう。

④障害福祉サービス等利用受給者証を受領する

利用申請が受理されると、障害福祉サービス等利用受給者証が発行されます。紛失してしまうと再発行の手続きが必要になりますので、大切に保管してください。

なお、就労継続支援B型事業所を利用するために障害者手帳は必須ではありません。

⑤事業所と契約手続きを行い、通所を開始する

利用するB型事業所と契約手続きを行い、通所を開始します。一連の流れで大体1〜2ヶ月程度かかります。

就労継続支援B型の利用料は?自己負担はある?

就労継続支援B型の利用料金は、厚生労働省により定められています。この利用料金は、利用者の世帯収入や、利用日数に応じて変動するものの、利用者が全額を自己負担するわけではありません。利用料金の9割を自治体が負担しており、残りの1割を利用者が負担する仕組みになっています。この自己負担の部分に関しても、条件に応じて免除となります。

自己負担には上限が設定されており、前年度の世帯収入を基に、4つの区分が設定されています。サービスの内容や利用頻度にかかわらず、自己負担金の上限を超える負担はありません。

(※1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(※2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。

(※3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

就労継続支援B型事業所の利用対象になる方で、生活保護受給者や低所得区分の方は基本的には費用がかかりませんが、前年度まで働いていたり、不動産の収入が別途あったりすると、利用料の負担が必要なことがあります。また、配偶者が高収入の場合にも該当することがありますので、上記の表を確認してみてください。

具体的な料金設定や詳細な条件は、自治体によって異なる場合があります。

お住まいの地域の障害福祉サービス窓口にて確認しましょう。

就労継続支援B型事業所を利用してみませんか?

この記事では、就労継続支援B型事業所の利用対象者・仕事内容・利用方法などについて解説してきました。

「体調面の理由などで短い時間だけ働きたい」「じっくりとスキルアップに取り組みたい」「仲間と交流を持ちながら働きたい」といった思いをお持ちであれば、一度、就労継続支援B型事業所の利用を検討してみてはいかがでしょうか。少しでも参考になれば幸いです。

パパゲーノでは2023年9月よりIT系の仕事をしながらリカバリーを応援する就労継続支援B型「パパゲーノ Work & Recovery」を東京都杉並区で運営しています。ご興味のある方は気軽にお問い合わせください!

パパゲーノ Work & Recovery(ワーク・アンド・リカバリー)

パパゲーノ Work & Recovery(ワーク・アンド・リカバリー)