東京で就労継続支援B型事業所を3拠点運営し、障害福祉・介護現場のDXを推進するアプリ「AI支援さん」を開発する株式会社パパゲーノ。代表の田中康雅氏は、わずか30歳にして福祉業界に新しい風を吹き込んでいる。今回、日本・台湾・アメリカの社会起業エコシステムを研究する国際研究チームが、日本の社会起業家として田中康雅氏に注目。その起業観と実践について話を聞いた。

取材の様子はほぼノーカットでYouTubeに動画を公開しております!

パパゲーノの経営や、日本の社会起業エコシステムにご興味ある方はぜひご視聴いただければと思います。

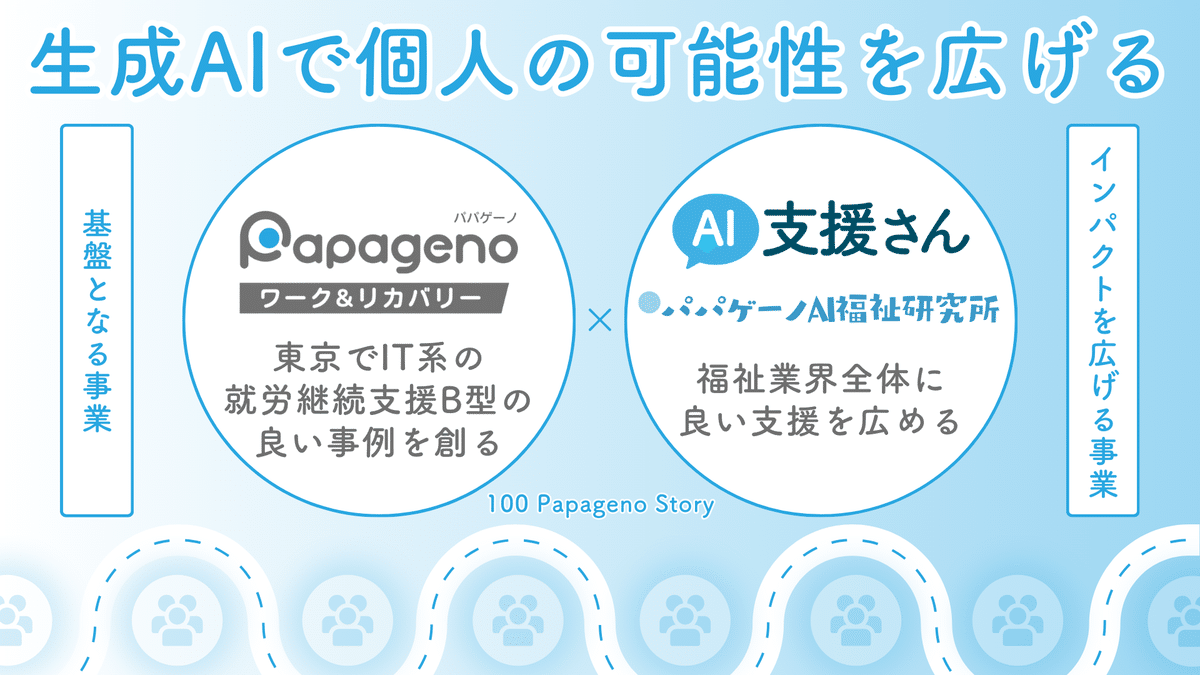

パパゲーノが取り組む2つの事業

まず、パパゲーノの事業について教えてください。

パパゲーノは創業から3年半、もうすぐ4年になります。事業は大きく2つあります。

1つ目が就労継続支援B型事業所「パパゲーノ Work & Recovery」の運営です。これは障害福祉サービスの一種で、東京都から指定を取って運営しています。主に企業から受託したDX支援の仕事を、精神障害や発達障害のある方で企業で働くのが難しい方が支援を受けながら働く施設です。現在3拠点で約100名の方が在籍しています。

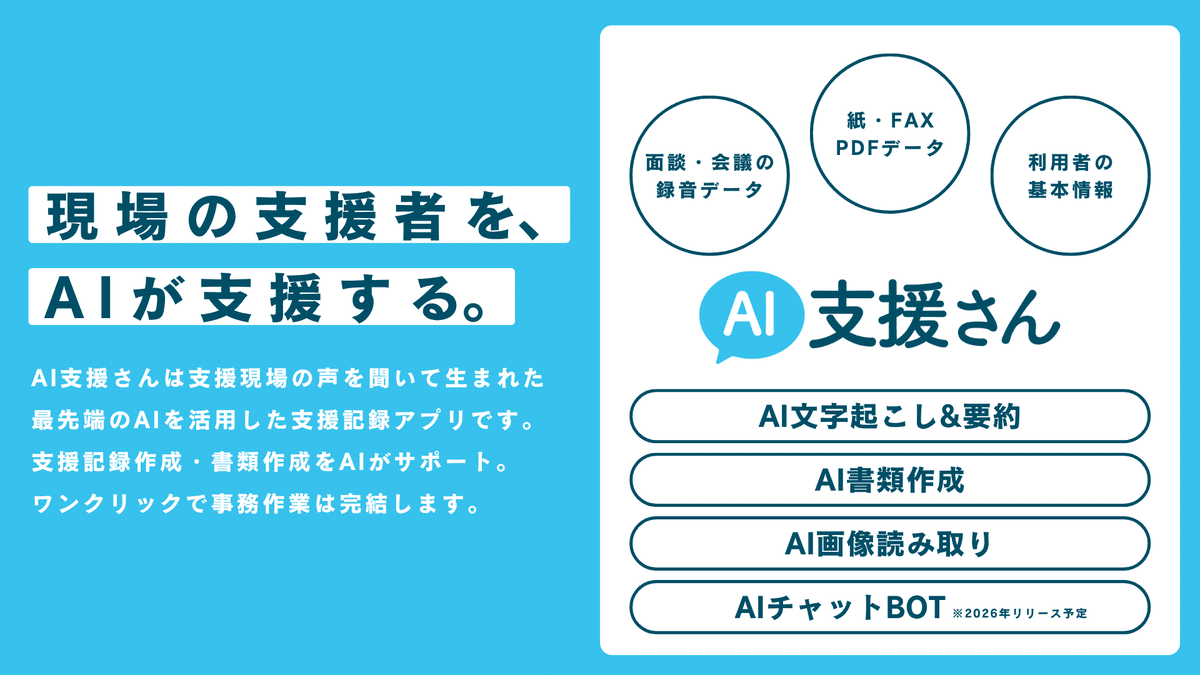

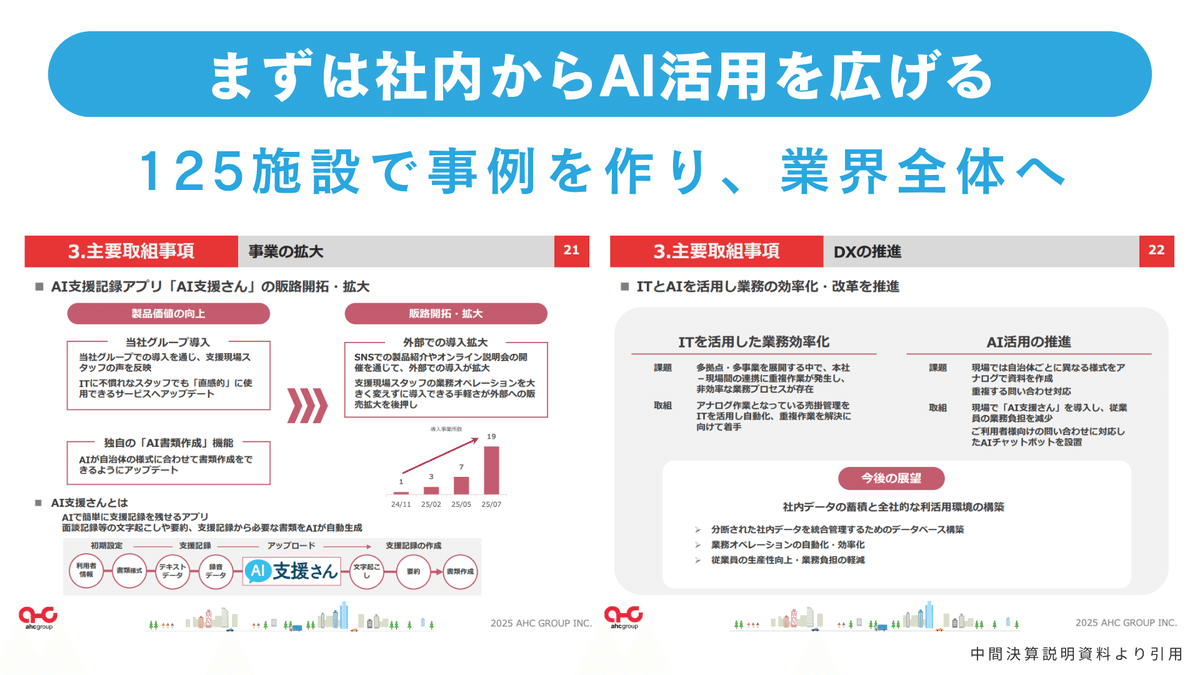

2つ目が「AI支援さん」というアプリケーションの開発です。介護施設や福祉施設といった支援現場で導入いただいています。面談の音声を録音するだけで支援記録を要約して作成したり、各事業所で使っているWordやExcelの書類フォーマットに合わせて、AIが自動的に下書きを作ってくれる機能を提供しています。

この開発や営業にも、障害のある方々に関わっていただきながら一緒に事業を作っているのが当社の特徴です。

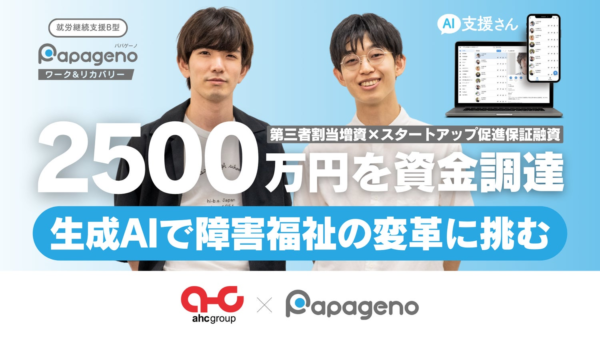

上場企業との資本業務提携という戦略的選択

2024年12月に大手介護福祉企業のAHCグループに参画したとのことですが、この判断の背景を教えてください。

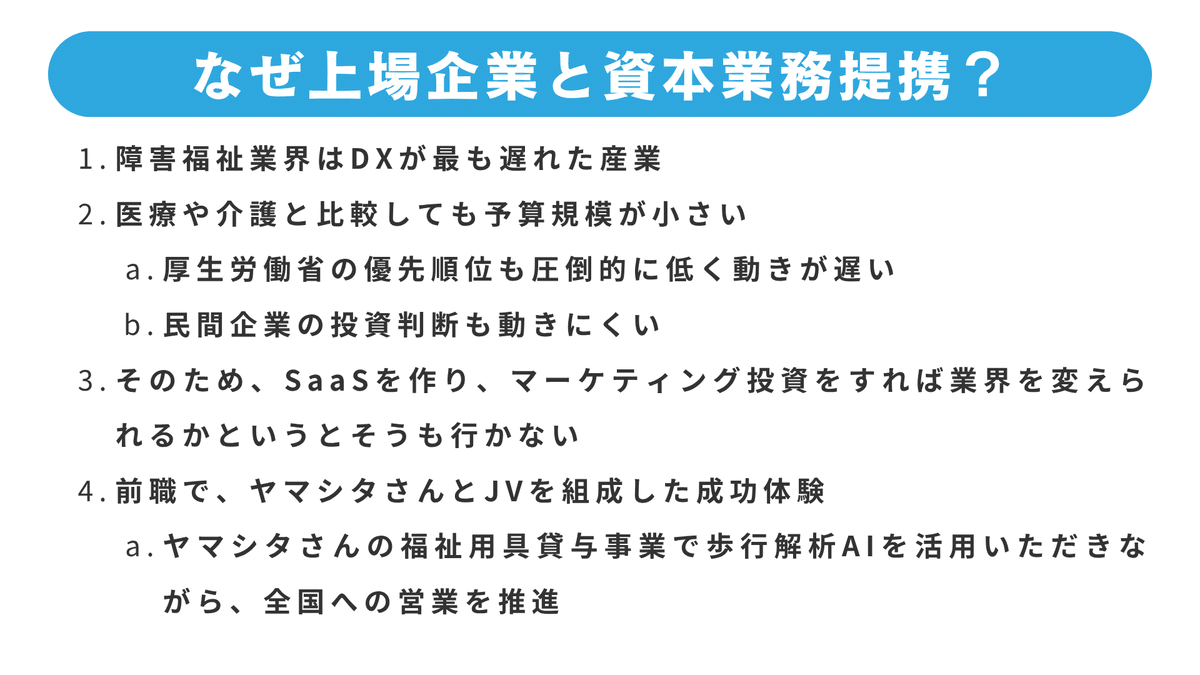

福祉業界はDXが最も遅れていると言われています。その理由は大きく2つあると考えています。

1つは、医療や介護と比較して市場規模が相対的に小さく、個別性が高いこと。医療や介護は一定の診断やカテゴライズがしやすいのですが、障害福祉は極めて個別性が高い。同じ疾患でも必要なオペレーションがかなり異なったり、同じ会社が運営している事業所なのに全く違う業務プロセスで回っているということも多いんです。自治体の独自ルールも大きな障壁の1つです。

もう1つが、単純な経済合理性だけでは動かない業界であること。社会福祉法人など大きな法人の理事長クラスは60代、70代の方が多く、意思決定を動かすのはハードルが高い。20年前からそれほど大きな変化がない業界なんです。

そこで、すでに130施設を持つ会社と組んで内側から変革した方が、堅実にこの業界を動かしていけるだろうと判断しました。VCから資金調達して自分たちで130拠点運営する道もありますが、10年、20年かかってしまう。それよりは、この選択の方がいいと考えました。

資本政策も戦略的に考えられていたのですね。

はい。2024年5月に第三者割当増資で1,000万円を調達した際、実は企業価値総額は1億円程度のバリエーションでした。普通のスタートアップの感覚だと2〜3億円つけて2,000万、3,000万円調達するのが一般的なんです。

¥でも、それをやってしまうとM&Aの路線は消えやすいんですね。種類株を発行しシリーズAまで行ってしまうとM&Aは相当しづらくなる。僕はどちらに転ぶかわからなかったので、どちらも取れるようにバリエーションをかなり下げて堅実に組み入れました。結果として半年後にM&Aし、親会社の株式を取得して経営に参画するという形に収まりました。

エフェクチュエーションの実践者

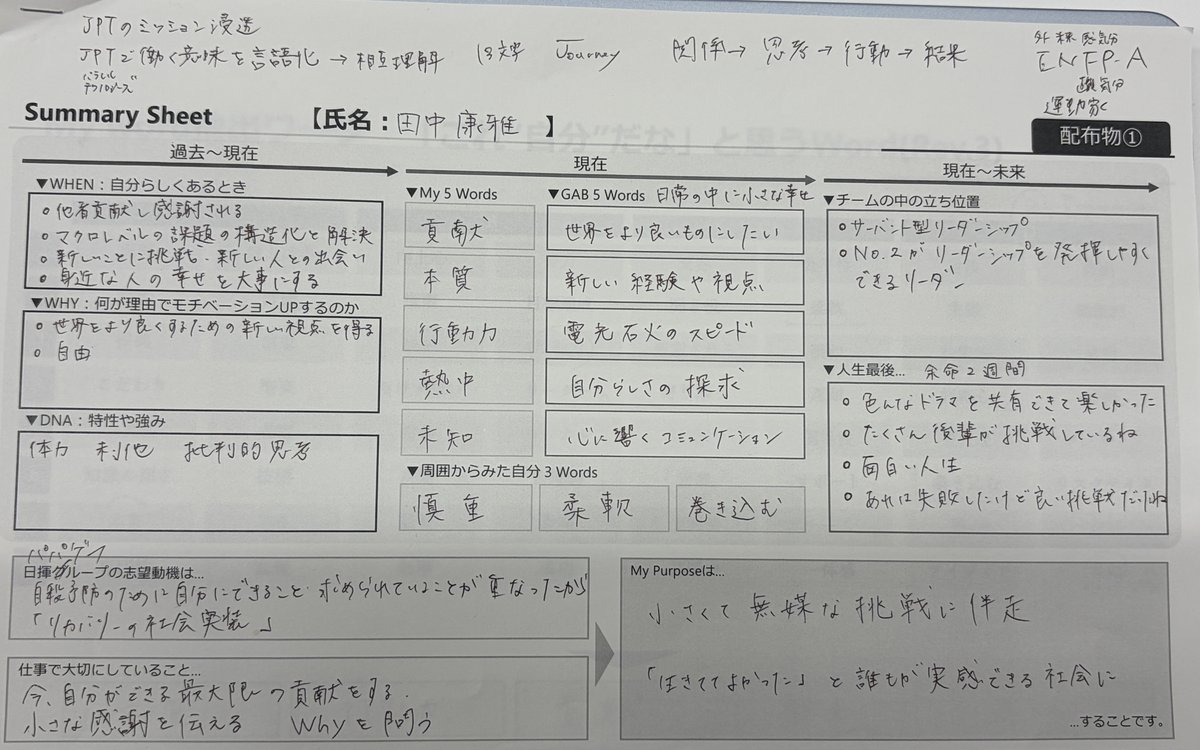

田中さんご自身の特徴や強みをどう分析されていますか?

エフェクチュエーション(手持ちの資源から始める起業手法)の実践者だと思います。これは後から知ったのですが、「あ、やってきたことだな」と感じました。

「手中の鳥」の原則

「許容可能な損失」の原則

「レモネード」の原則

「クレイジーキルト」の原則

「飛行機のパイロット」の原則

起業に対する捉え方が、あまり0か100かで考えていないんです。自分が今持っている力や使える資源と、世の中から求められていることを考えた時に、自分が一番貢献できそうなことに挑戦しているのが一番幸せだと思っています。それは別にサラリーマンでもいいと本気で思っていました。(今でも思っています)

ただ、メンタルヘルスや福祉のDXという領域は本当にプレイヤーが少ない。実践者がすごく少ないんです。これは自分が旗を立てて挑戦した方が貢献できるんじゃないかなと明確に見えてきてやった、という感じです。

「アフォーダブル・ロス(許容可能な損失)」を許容する能力が高いとも?

そうですね。ゼロリスク志向じゃないんです。

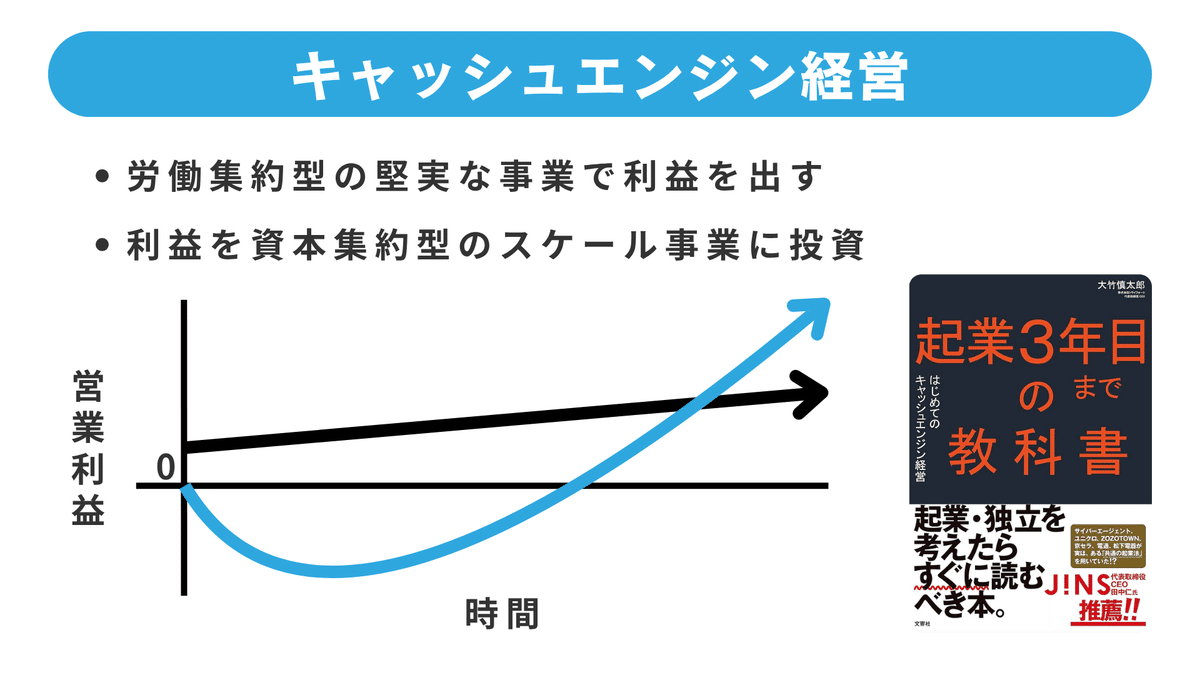

起業した直後にやっていたことは、実はサラリーマンの延長、フリーランスの延長みたいな感覚でした。創業直前に過去にお付き合いがあった経営者の方2人から仕事を受注することが決まっていて、月20万円×2人分の役員報酬は確保できる状態だったんです。

余った営業利益でいろんなことに挑戦してみて、その中で自分たちならではの事業を作っていく。精神科医療の電子カルテ会社のお手伝いをしたり、就労移行支援事業所立ち上げの手伝いをしたり、介護施設のDXにも関わらせてもらったり。いろいろ業界課題を探索していったという感じでした。

新しい法人を作ったものの、サラリーマンをやりながら副業で起業している感覚と極めて近い状態で走り出して、徐々にパパゲーノという法人の中での独自の事業が大きくなっていったんです。

n=1の声から始まる事業開発

起業のきっかけとなった「絵本制作プロジェクト」について教えてください。

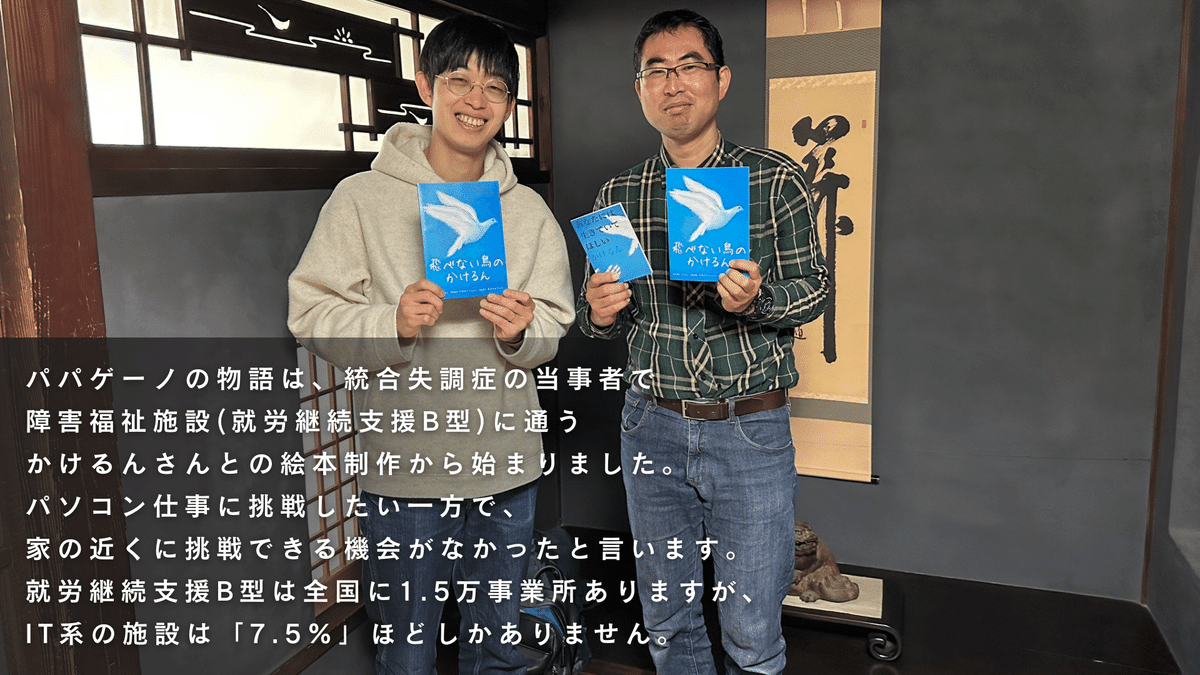

創業時に「飛べない鳥のかけるん」という絵本を作りました。これは統合失調症当事者で佐賀に住んでいる方と一緒に作ったものです。彼は自身の体験談をブログで発信されていた方で、ちょっとでも似たような境遇の方の力になりたいという思いがありました。

毎週のようにビデオ通話で企画会議をして、2ヶ月ぐらいかけて1冊の絵本を作り上げ、クラウドファンディングで30万円ちょっと集めて完成させました。

彼はパソコンがめちゃくちゃ得意なんですが、家の近くにパソコン作業ができる就労継続支援B型の事業所が1箇所もなくて、農作業やダンボールを折るような作業をしているという話を聞きました。福祉の微妙な部分についても当事者目線でいろいろ教えてくれたんです。

それを聞いて「彼の希望に応えられる就労継続支援B型を作れないのかな」と調べ始めました。杉並区などに聞きに行っても、やっぱりITを学べる、パソコンを使える場所がない。今の僕たちからすると当たり前のことですが、それが生活保護を受給している方や精神疾患のある方にとっては当たり前じゃない機会なんだと知って、やってみようと思いました。

n=1の一次情報との出会いが重要だったと。

そうですね。たまたまそういう一次情報に出会ったからです。

M&Aや事業承継の事業を立ち上げる話も同じで、廃業の相談を結構受けているんですよ。AI支援さんを営業していると、月1万円から導入できるのに「月1万円が払えない」というお客さんが結構いることに直面しました。資金調達の相談も時々受けるので、そういう側面でもこの業界に貢献できるかなと思って、2025年9月に「ケアのバトン」という会社を設立しました。

創業株主3人のうち、僕以外の2人は精神障害の当事者の方です。精神障害のある方と一緒に創業を作っていくということをやってみようと思っています。

【ケアのバトン創業背景】なぜ介護福祉の「事業承継・M&A」が重要なのか?

たった1人のニーズから始めて、スケーラビリティについてはあまり考えなかったんですか?

いや、考えなくはないですね。

例えば「就労継続支援B型」について言うと、最初は絵本を作るプロジェクトで「なんだそれ?」って初めて知ったんです。でも調べたら、実は日本の障害福祉サービスの中で2番目に大きいサービスだったんですよ。全国に1.5万事業所があって、年間約4,000億円が使われている。しかも、障害のある方への工賃支払いの半分ぐらいが現金手渡しで、記録も半分ぐらいが手書き。

あと、この領域の上場企業も一通り調べていました。就労継続支援B型で言うと、東証グロース上場のAHCグループと、東京プロマーケット上場のmanabyの2社があります。それ以外の就労移行とか就労継続支援A型で言うと5〜6社ぐらいあったりします。

その辺りが大体どれぐらいの時価総額で、どれぐらいの営業利益かというのは当然調べていて、開示されているIR資料は参考にした上で就労継続支援B型を設立する意思決定をしています。

n=1から始めつつも、マーケットの構造は把握していたと。

そうですね。あと、スケーラビリティという意味で言うと、当初はどちらかというと1施設だけ作ってAI支援さんを伸ばそうとしていました。

施設という拠点を1拠点だけ持って、それを基盤としてSaaS事業を成長させていくという絵を主に描いていました。ただ、結果としてはどちらもやるという道に今なっているという感じですね。事業所も3拠点になりましたし、AI支援さんも導入事業所を増やしていこうと挑戦中です。

地味で堅実なSaaS事業の立ち上げ方【2023年7月に描いていたパパゲーノの事業戦略】

YouTubeが採用チャネルになる時代

社員の方はどのように採用されているのですか?

現在、社員数は11人ほどです。実は今いるパパゲーノの社員の半分以上がYouTube経由なんです。YouTubeを見て、「パパゲーノで働きたい」という方が来てくださっています。

残りの方はジョブメドレーという求人サイトでスカウトを送ったり、リファラル(社員や知人の紹介)だったり、いろんな経緯があります。

YouTubeで採用とは斬新ですね。

福祉・医療は「準市場」と言われていて、売上の天井が決まっています。かつ情報の非対称性があるから品質の差を外部から測るのが極めて難しい。

そうすると、患者さんや利用者さんにとってもそうですが、実は求職者にとっても差別化要素を作るのが極めて難しいんです。年収もビジネスモデルが全く一緒なのでそんなに変わらない。

そうなった時に何が差別化要素になるかというと「人」だと思っています。そこで働いている人やストーリー、ブランドが一番の差別化要素になる。だから、いろんな方に「なぜパパゲーノで働こうと思ったのか」「どういう想いで働いているか」をキャリアインタビューで撮影したり、支援の考え方としてこういう原則を大事にしていますという話を開示しています。

YouTubeでパパゲーノの動画を見ていただいている方は、マッチングがうまくいっています。YouTube をちゃんとやってからは本当に合う人が入ってくるという感じです。

日本の起業は「日本政策金融公庫」がすごい!

日本の起業エコシステムで良かった点は?

ぶっちぎりで日本政策金融公庫の創業融資ですね。あれは異常です。融資環境は異常にいい。

資本金の5倍ぐらいは借りられます。無担保・無保証で、経営者保証も外して、全く信用のない創業時点の会社が融資をこれだけ受けられるというのは相当レバレッジが効かせられる。なんでみんなやらないんだろうと思うぐらいです。

補助金や助成金も結構使っていたので、ありがたくはあります。ただ、補助金・助成金は後払いで着金がかなり遅いので、やっぱり融資とセットですね。

財団等からの助成金は受けなかったのでしょうか?

日本だと、日本財団が年間800億円ほどの助成をしていて1番大きい規模感だと思います。残念ながら、日本財団などの財団は株式会社に対する助成はしていません。そのためそういった助成金は受けていません。

唯一、Soilというプログラムが株式会社も対象だったので、2回ほど応募しています。

逆に日本の社会起業エコシステムで課題に感じていることは?

バックオフィス周りですね。e-Taxやe-Gov、電子申請などの社会保険や決算周りが、まだアナログなんです。無駄だなと思いながらやっていました。今は親会社の管理部門に委託していますが。

ハローワークに行かなきゃいけない、税務署に行かなきゃいけない、ということが結構多いんです。電子化できなくはないツールが提供されているんですが、そのツールが鬼のように使いにくくて、結局行った方が早いとなる。それで平日1日潰れるのは結構もったいないですね。

一方で、代表取締役の住所の非公開ができるように2024年10月からなったのはかなりポジティブです。僕も殺人予告をされたことがあるので。自宅が特定されると結構危険じゃないですか。起業家が生まれにくい背景の1つでもあったと思うので、それは追い風だなと思います。

スタートアップ創業1年目のバックオフィス大全【めっちゃ大変だよね】

「ロングビジネス」という選択

IPOではなく、M&Aを選ばれた理由をもう少し詳しく聞かせてください。

最近の日本では、IPOを目指す起業家が減り、数年以内のM&Aを明確に目指す人が増えているという話も聞きます。東大卒の人とかも結構、数年以内のM&Aエグジットをかなり明確に目指し始めているという実感があります。

また、これまで「スモールビジネス」と呼ばれて注目されなかった領域が、今「ロングビジネス」という言葉で注目されています。面白いし、自分としても作っていきたいことの1つだなと思っています。例えば、株式会社ケアのバトンでは、障害のある方を多く巻き込んで事業を作っていくことを考えています。まずは創業株主として、精神障害当事者の2名に参画いただきました。この先も、就労継続支援B型・A型や、障害当事者への仕事発注、雇用を積極的に実施し、インクルーシブなチームで日本の素晴らしいケアを次世代に繋ぐことに挑戦していきたいです。そして象徴的な事例として、年収1000万円超えで障害者雇用を実現していきたいと思っています。

VCからの出資オファーもあったとのことですが。

はい。AHCグループから第三者割当増資で1,000万円調達したタイミングで、実はVCからもエンジェル投資家からも出資のオファーはいただいていました。最終的には事業会社から調達しています。

当時、多分企業価値総額で1億〜1.1億円ぐらいのバリエーションで1,000万円調達しました。普通のスタートアップの感覚だとバリエーション2〜3億円つけて2,000〜3,000万円調達するのが一般的ですが、それをやってしまうとM&Aの路線は結構消えやすい。シリーズAまで行ってしまうとM&Aって相当しづらくなるんです。

僕はどちらに転ぶかわからなかったので、どちらも取れるようにバリエーションをめちゃくちゃ下げて堅実に組み入れました。結果論としては半年ですぐにM&Aして、親会社の株式を取得するという形に収まりましたが、そうならなかったとしても、いろんなシナリオの選択肢がある状態にはしておきたかったんです。

株式会社で社会課題に取り組む理由

なぜNPO法人や社会福祉法人ではなく、株式会社を選んだのですか?

NPO法人や社会福祉法人は「ガバナンスが脆弱だな」と思っていて、危険だなと思っているんです。

これは僕がいなくなった時にどうなるかを考えると、結構簡単に乗っ取れるじゃないですか、NPOや社会福祉法人って。基本的に理事会がニアリーイコール監査機関なんですが、身内じゃないですか。結構その理事たちの倫理観や忖度によって意思決定が歪んじゃうと思うんです。

それよりも上場企業の方が透明性は高いですし、1人の役員がとんでもないことをしようとしたら必ず他の人の目が入って止まるような仕組みになっている。外部からの監視もあるので、そういう意味では健全かなと思っています。

一方で上場企業だと成長が求められるというデメリットがあります。そこをどう捉えるかですが、一定世の中に価値があるものを作っているんだったら、それを広めること自体には意義があるよねという状態を作れるなら、上場企業でやる意義があるんじゃないかなと思います。

制度改革・ソーシャルアクションへの挑戦

今後の展望を教えてください。

目先で言うと、パパゲーノのB型事業所は今も月に10〜20名と利用希望の問い合わせをいただいています。これだけ求められているので、今3拠点ですが、数ヶ月経つと満席になるので4拠点目、5拠点目と広げていきます。

AI支援さんも導入事業所をどんどん増やして、業界全体にインパクトを広げていきたいと思っています。

もう少し先で言うと、そもそも制度自体の歪みや自治体の独自ルールがボトルネックで、この業界のDXが進まない、サービスの品質が悪化しているという側面がかなりあります。制度自体を変えていくことに貢献していきたいと思っています。

具体的には、直近も区議会議員さんや都議会議員さん、厚労省の方とお話の機会をいただいていて、まずは政策提言を民間企業として進めつつ、何らか貢献していきたいと思っています。

その先には考えていることはありますか?

一貫してテーマになっているのは、障害当事者や生活保護受給者と何かやるということです。次にやりたいことの1つは、生活保護受給者に出資するファンドを作ろうと思っています。

無謀じゃないですか。働けない人が生活保護を受給しているわけですから。でも、そういう人のやりたいことを応援する仕組みをやってみようかなと思っています。NPO法人を作るかもしれないし、また株式会社を作るかもしれないし、個人でまず小さくやるという感じかもしれません。

サーバント型のリーダーシップ

田中さんはどんなリーダーだと思いますか?

割と柔軟に求められる役割に変えちゃうタイプです。目的志向型だとは思います。

例えば、僕が代表をやらない方がパパゲーノの事業を伸ばせるなと思ったら、すぐに退任すると思います。割とそういうことも普段から考えているし、サラリーマン時代からずっとそうでした。

AIとか出てきて特にそうですけど、やっぱり人しか差別化要素にないなってすごく思うんです。1人1人の人がやりたいことに挑戦したり、得意なことを活かせるような環境を作るのがリーダーの仕事だと思っています。サーバント型のリーダーシップってよく言いますよね。

ちなみに、先日MBTIを受けたらENFP-A型(運動家)でした。

ENFP型の性格 (運動家) | 16Personalitieswww.16personalities.com

育児休暇も取られたとか?

そうですね。2週間休みました。

社員10名のベンチャー経営者が育休を取ってみた話【起業と子育て】

インタビューを通じて印象的だったのは、田中氏の「起業への心理的ハードルの低さ」だ。副業的スタートで始め、コストを徹底的に抑え、手持ちの資源を最大限活用する。エフェクチュエーションの教科書のような実践だが、本人は「後から知った」と言う。

ユニコーンを目指すのではなく、目の前の1人の声に耳を傾け、地道に事業を広げていく。そして制度そのものを変えようとする。「ロングビジネス」という新しい起業のあり方を、田中氏の実践から学ぶことができた。

※この記事は、経営学者の皆さまがインタビューした動画をもとに編集したものです。